长江江豚迁入海洋馆繁殖基地背后:保护之路的探索与争议

独家抢先看

原标题:长江江豚迁入海洋馆繁殖基地背后:保护之路的探索与争议

时隔三年,关于“江豚迁入海洋馆”的讨论再起。

近日,国家一级保护动物长江江豚迁地保护行动中,共有19头江豚被迁往天鹅洲科研基地、何王庙故道等区域。其中,6头江豚被迁往珠海长隆海洋王国、上海海昌海洋公园的人工繁育基地。

中科院水生所鲸类学科组于白鳍豚馆拍摄的长江江豚。 中科院水生所官微 图

对此,有业内人士呼吁认清当前生态形势,加强对江豚人工繁殖技术的研究;以海洋馆作为研究科普平台,提升公众对江豚乃至长江生态的认知和保护意识。

另一方面,也有网友提出疑问:“为何要迁往海洋馆?”“对种群和生态有何影响?入馆后如何监管?”

在江豚数量仅剩1000余头的情况下,这次史上最大规模的长江江豚迁地保护行动,每一步都牵动人心。

就以上疑问,澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访了农业农村部长江办副主任、中科院水生所研究员、相关领域专家以及江豚保护志愿者。

微博@横琴长隆 图

长江江豚为何迁入海洋馆?

“这是史上最大规模的长江江豚迁地保护行动。”澎湃新闻5月9日获悉,湖北天鹅洲故道(指长江已经改道的旧河道)将迁出19头江豚,其中两头迁往珠海长隆海洋王国,四头迁往上海海昌海洋公园。

据楚天都市报消息,天鹅洲故道长江江豚种群数量达101头。实施这次迁地保护行动,是为“有效降低长江江豚群体集中风险,完善长江江豚迁地保护网络。”

江豚,因其可爱的外表被称为“微笑天使”。又因其极度濒危的状态,被称为“水中大熊猫”。早在2018年,江豚迁往海洋馆一事就引发过关注,三年后,再次牵动人心。消息一出,有网友认为不妥:“江豚就应该属于长江”“送入海洋馆会成为牟利工具”“对江豚种群、个体都是一种伤害”。也有人认为,江豚可以和大熊猫一样,在足够的监管下于公园生活,这是保种和科研的必经之路。

长隆海洋王国即将完建的江豚馆。

5月9日,澎湃新闻在长隆海洋王国一场馆内看到,几头江豚在场馆水池中游动,偶尔露出水面,衔走饲养员手中的小鱼。现场一名工作人员介绍,这是暂时的存养地。目前,江豚馆已基本建设完毕,江豚将被迁往更大的场地。

“目前引进了6头长江江豚,三公三母,年龄在三到十二岁之间,还是一个比较年轻、有活力的种群。”长隆海洋王国副总经理李湛伟告诉澎湃新闻,2016年长江大保护政策下,长隆开始为江豚迁入做准备。

为何将江豚迁入海洋馆?农业农村部副部长于康震指出,这是为了利用海洋馆良好的硬件设施条件及在鲸豚类人工繁育方面的技术积累,搭建长江江豚保护研究平台,与科研单位合作深化研究争取尽快突破人工繁育。同时,利用水族馆科普宣教优势,积极开展科学展示和公众教育等。

农业农村部长江办副主任赵依民告诉澎湃新闻,人工繁育问题不解决,仅靠江豚野外种群自然增殖去实现抢救性保护的目标,风险很大。“像江豚这种仅剩1000多头的哺乳动物,所处环境还与人类活动密不可分,生存风险仍然很大。如果江豚集中分布区出现突发性事故或者极端气候,比如船只(危化品)泄露或者极端枯水和极寒天气,受到影响的江豚群体甚至可能在一夜之间覆灭。”这也是加快推进江豚人工繁殖研究、尽快建立江豚保种屏障的原因之一。

2008年雪灾致使多地遭受冰冻霜害,天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区多头江豚死亡。

赵依民介绍,虽然长江沿线水域环境有所改善,江豚致危因素有所减少,但部分影响长江水生态质量的因素短期内无法消除。例如:上游的梯级电站建设和运行将会对长江水文和水温节律造成影响,挖砂采石、航道建设和航运发展将会对江豚赖以生存的生态环境和鱼类资源产生不利影响,这些都会影响到江豚的栖息、觅食、繁殖......

除了野外江豚可能面临的风险,“缺钱”也是向海洋馆迁出江豚的原因之一。

有业内人士称,目前研究江豚的设施都还是三十年研究白鳍豚时所用,研究人员越来越少,研究经费和编制也难申请。长隆是国内不多的愿意投入研究人工繁殖,且实力较强的海洋馆之一。

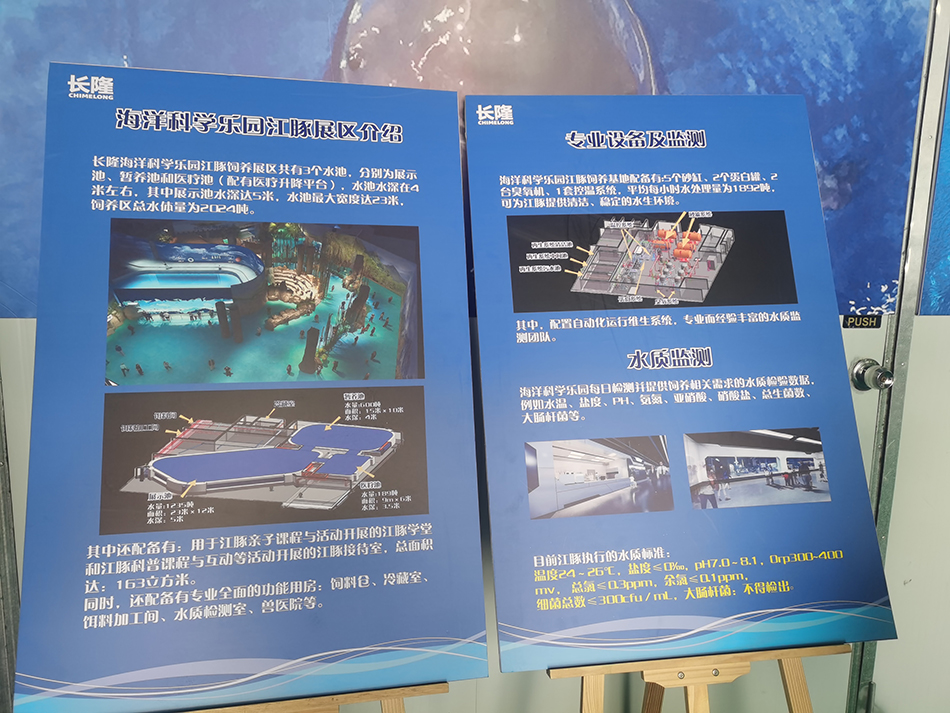

据横琴长隆官微,从今年开始,广东省长隆慈善基金会将连续五年,每年捐赠100万元,用于长江江豚的保护、救助与繁育等工作。长隆海洋王国副总经理李湛伟称,长隆为江豚建设了超过2000立方的水池,并配备了几十人的研究团队和一流的设备,并着手为江豚繁育做准备工作。

赵依民认为,在国内,江豚人工繁殖研究工作面临技术、资金和专业人员等因素的制约,研究进展缓慢。全人工条件下仅偶有成功繁育的案例,且均属于在人工条件下的自然繁殖,并非真正意义上的人工繁殖。“因此,我们另辟蹊径,借助海洋馆相对成熟的技术力量、标准化的设施以及资金保障,加快推动江豚人工繁育研究工作。”

此外,海洋馆能发挥科普教育作用。“要让一个物种保得住,一方面技术、资金要跟得上,另一方面公众认知要跟得上。一代代的孩子们需要认识江豚,再通过江豚等水生生物认识长江生态现状,才能更好的理解和参与长江大保护。” 赵依民说。

江豚会变成海洋馆的“摇钱树”吗?

90后湘妹子蒋忆仍记得,2014年第一次见到江豚的场景。

当时她在环保组织做志愿者,和同伴乘船来到江西鄱阳湖上。雾气很大,船只行驶到一片水域时,雾却散开,有如奇迹。“几十头江豚突然出现,在水面此起彼伏,十分壮观。”

蒋忆深受震撼,这个场景成为她与江豚结缘的开端,也成了一直鼓舞她的美好愿景。此后,她发起了江豚保护行动网络,并在浙江大学教育基金会钱塘江江豚保护基金担任副秘书长。

在她看来,江豚是属于长江的淡水哺乳生物,最好的保护就是栖息地的保护,而送往水族馆并不是江豚保护的需求,且有诸多不确定性。“一旦开了水族馆人工饲养的口子,难保不会有更多企业去申请迁入江豚,以营利为主的企业是否能承担物种保护的责任?此外,还涉及到动物表演、环境适应以及是否能放归野外等问题。”

一位研究鲸豚的科普博主告诉澎湃新闻,如果迁出的目的地是海洋馆,对于江豚个体来说,有限的人工环境是无法让它们的自然行为得到充分发挥的,例如捕食这一行为就很难再发展。而生理上,诸如江豚每日的运动量、直线游动等需求也很难被满足。“江豚也是群体性很强的动物,当和族群分离且在一个非自然环境永久生活,心理受限和压力是很具体的问题。”

澎湃新闻注意到,迁入馆内的江豚会在一定程度上被展示给公众。据场馆内的展示牌介绍,新建的江豚展区配备有用于江豚亲子课程与活动开展的江豚学堂和江豚科普课程与互动等活动开展的江豚接待室,总面积达163平方米。

目前,海洋馆已迁入的长江江豚,会用于表演营利吗?利弊得失如何考量?

“这些江豚只能用于科普宣教和科学研究。”农业农村部长江办副主任赵依民告诉澎湃新闻,在“江豚入馆”之前,已明确规定海洋馆不允许驯化或将江豚作表演等商业用途。同时规定,江豚及其后代都归属国家。

赵依民强调,管理部门会定期上门检查、评估江豚的饲养繁育情况。“在评估过程中,如果发现海洋馆在江豚管理方面有问题,会责令其立即改正,如果认为该环境已不适合江豚生长,可以随时调走。”此外,海洋馆需要为江豚准备通过科学论证的相应场馆和设施;组建专业团队和技术力量保护江豚。“每年要有专项资金投入,只能干(江豚保护)这一件事情。”

入馆江豚的挑选标准是什么样的?赵依民表示,他们希望选择的江豚除了具有独立生活的能力以及健康的体质,还应具备繁殖条件。在选择江豚的数量、迁移方式和海洋馆挑选上,都做了大量论证。他们会将海洋馆内人类活动对江豚的影响降到最低,但也不可能一点都不体现海洋馆的企业效益。“这样的发展也是不可持续的。需要在企业利益和江豚保护之中,寻求一个平衡点,将江豚(保护)的利益最大化。”

在江豚迁入海洋馆的利弊上,赵依民谈到,海洋馆在鲸类动物的人工繁育方面经验丰富,且能向社会公众进行科普教育。但同时,江豚是淡水生物,其人工繁育技术和其他海洋动物存在差异。“因此,我们从长江流域有关科研单位调派了专家,将利用这一科研平台进行长期研究,尝试解决江豚人工繁育所存在的问题。”

农业农村部长江办资源环保处处长娄巍立接受央广网记者采访时表示,江豚的每一次迁地、每一个步骤都必须小心翼翼。且不是所有江豚都适合搬家。“在迁地过程中,我们每迁一头江豚,都建立了江豚的种群谱系。这个谱系很重要,让我们知道这头江豚去哪了,它的父母是谁。同时,对新出生的幼豚或者正在哺乳的母豚我们是不迁的,也是为了保护当地的种群。”

迁入海洋馆是“最后屏障”还是“本末倒置”?

此次江豚迁馆的重要原因之一,即利用海洋馆平台突破人工繁殖瓶颈。

目前,江豚保护主要有原地保护,迁地保护和人工繁育三种渠道。其中,长江干流及两湖建立了东洞庭湖、鄱阳湖等8处原生地自然保护区,长江故道建立了何王庙、天鹅洲、西江3处自然迁地保护区和1处半自然迁地保护区。

而在人工繁殖方面,主要是在武汉白鱀豚馆、天鹅洲网箱、西江网栏的人工环境中建立了3个繁育保护群体,以及在实验室条件下开展离体细胞培养和保藏等。

中国科学院水生生物研究所白鱀豚馆一头新生雌性小江豚F9C满百天。它是全人工环境中首次成功繁育的第二代长江江豚。 中科院水生所官微 图

中国水产科学研究院淡水渔业研究中心研究员刘凯5月11日在接受央广网采访时认为,对于处于极度濒危的物种而言,实现人工繁育是避免物种灭绝的最有效手段,也是保护物种灭绝的“最后屏障”。刘凯说,如果人工繁育没法解决,那濒危物种将来的发展前途很堪忧,“这也是科研单位和水族馆需要进行联合攻关,重点解决的研究方向。”

中科院水生所研究员王丁则认为,不能指望人工繁殖能拯救物种,就地保护才是根本之策。他说,这和江豚的习性有一定关系:江豚是水生哺乳动物,一胎只有一个,而且孕期很长,可长达一年,哺乳期大约半年。“雌性江豚可能终身跟母亲生活在一起。”这意味着,很难指望人工繁育带来江豚种群大幅的增加。

王丁告诉澎湃新闻,江豚的人工繁殖更大程度上是一项科学研究工作。“通过创造人工饲养条件,在我们了解这个物种之后,再将经验应用到我们对野外江豚的保护工作中。这是一个最根本的目的。”

复旦大学生命科学学院研究员王放接受澎湃新闻采访时认为,保证濒危动物能在野外生存、繁殖,才是最重要的。将濒危野生动物迁出,一定不能突破“破坏野外种群”的底线。六头在一千多头的总数中可能不是一个显著的数字,但在其所分布的区域来说,每一个个体都是非常重要的。另一方面,海洋馆如果想维持人工环境下江豚种群发展,需要获取足够的个体数量,并让亲缘关系比较远的个体参与繁殖,这导致他们可能会进行更多的野外捕捉,影响是长期的。

王放说,从科学研究的角度来说,通过人工圈养的方式获取数据,确实能对了解和保护物种有一些帮助,但这种研究需要满足一定前提,海洋馆或公园如果要进行人工繁殖,需要向外界公开其科研成果、科研设计以及详细的科研计划,证明他们的能力和目的是可信的。

从野外种群维系的角度出发,虽然通过人工饲养和对环境的改造,动物确实可以在动物园或者海洋馆里生活,但很难再回归野外。王放提到,野化放归是一项艰巨而复杂的工程,通常会尽可能避免让需要野化放归的个体在人工环境停留过长的时间。在放归野外前,科研人员需要重新教会动物如何捕猎、繁殖和维系种群。有些动物即使经过长期训练,能在野外生活和繁殖,但种群仍然维持不到下一代。此外,目前还没有海洋公园、海洋馆让人工环境下的鲸豚成功重返野外的案例,这也是担忧所在。

志愿者拍摄的两只鄱阳湖江豚。 蒋忆 摄

有业内人士也指出,江豚的野化放归是十分艰难、漫长的工作,有很多风险需要规避。即使是把江豚从保护区释放去自然环境,也需要慎之又慎,需要在放生区域建立拦网,观察江豚是否能适应长江环境。“在流水里捕鱼,和在静水中捕鱼是不一样的。”该业内人士表示,说到底,江豚最后还是要回归到长江里的,即使是迁地保护区,也只是一个过渡阶段。

蒋忆团队此前申请并整理了2008年到2016年12月251头江豚的死亡原因数据,发现非法渔具致死、螺旋桨致死、饿死、受伤致死有65头,占比67%。这说明,水域环境对江豚生存影响较大。十年禁渔之后,这些数据明显下降,江豚生存环境得到了比较好的改善。她认为,天鹅州保护区、鄱阳湖、洞庭湖等水域江豚的繁殖、增长都很稳定,从长期保护的角度来看,江豚等动物濒危的原因并非是繁育问题,而是环境因素。

志愿巡湖时,发现水上用于非法捕捞的渔网。 蒋忆 摄

江西省科学院生物资源所副所长戴年华研究员对《科技日报》表示,加强栖息地保护可以和人工繁育试验并行,两者并不矛盾。“长江江豚就地保护一定要做,等到种群数量太少再去拯救的话,一切就太迟了。”戴年华说,人工繁育试验的目的,从长远来说是野化放归恢复种群,但更为现实的意义,是加强对物种的生物学和生态学研究,为野外物种的繁殖和保护提供指导。

“生活在长江干流的江豚种群数量还在下降,(现在)只能说可能灭绝的时间延缓了。我们要谋划得更为长远。”戴年华说道。

保护之路的喜与忧

长江江豚保护之路从上世纪九十年代开始,经历种群的锐减、保护区的建立、“ 长江大保护”“十年禁渔”等政策,到2017年,长江江豚种群迅速衰退的趋势被初步遏制,但仍处于极度濒危状态。

中科院水生所研究员王丁说,江豚保护之路一开始是孤独的,科研人员一度流失严重,“研究江豚过程中,自己差点成了‘濒危动物’。”后来,越来越多人和社会力量参与到江豚保护,近几年,长江、鄱阳湖、洞庭湖沿岸成立了很多民间保护机构,对长江水生生物多样性保护起了很大推动作用。

“上世纪90年代开始,中科院水生所第一次往湖北天鹅洲故道引进了5只长江江豚。”王丁说,此后他们发现,江豚不仅能在天鹅洲故道自然生活,而且能自然繁殖,不需要人工干预。这个结果让他们十分鼓舞。“今年刚刚完成最新的一次考察,该保护区约有100头左右江豚。”

但由于人类活动影响,江豚总数量一直在下降。上世纪90年代,长江江豚数量在2700头左右,2006年下降到1800头左右,2012年江豚数目在1045头左右,2017年江豚数目在1012头左右。“2017年的数据和2012年的数据相比,没有明显的下降,也就是说,过去提出的短期保护目标——遏制江豚种群快速下降的趋势已经初步达成。”王丁说。

蒋忆也对江豚保护中的变化印象深刻。2013年起,蒋忆作为志愿者在洞庭湖和当地渔民一起参与江豚保护。三年后,她去往当时江豚保护者相对较少的江西鄱阳湖,并发起江豚保护行动网络,成立多个护豚队伍。

“白天巡湖时,船只都无法走开,水面密密麻麻全是‘迷魂阵’,大的渔网可以拉到几公里长。”蒋忆说,当时的鄱阳湖非法捕捞仍然猖獗,他们发动了很多公益团队进行巡护、举报。直到2019年左右,在政府和民间的发力下,非法捕捞的现象已经大大减少。在这期间,蒋忆也意识到,江豚保护有其复杂性,需要统筹江豚、渔民、当地渔政部门等多方利益。

2016年,洞庭湖江豚从80多头增长到100多头,鄱阳湖江豚数量稳中有升,于2017年达到457头,占长江流域江豚总数的一半。这对于蒋忆等志愿者们来说,都是保护之路中令人欣喜的一面。“同时也证明,栖息地的保护,对物种保护的成效是显著的。”她说。

在“长江大保护”的总体战略下,2021年1月1日起,长江流域重点水域全面实行十年禁渔制度。赵依民说,正如长江十年禁渔,“退渔”不是目的,保护长江水域生态环境才是目的。保护江豚这一指示性物种也是全局性工作,最终是通过保护江豚推动保护长江水域生态环境。

复旦大学生命科学学院研究员王放也认为,物种不是孤立的,而是处于整个生态环境链条中,和栖息地相互作用、息息相关。“大熊猫是这样,江豚也是这样。对于普氏野马、熊猫来说,延续野外种群的方式是保护草地和山林,对于江豚来说,更重要的是维护好长江的生态环境。保证一个物种在野外长久生存的唯一底线,就是保护栖息地。”

谈到“原栖息地保护是最理想的状态”时,赵依民表示,目前,理想和现实仍有差距。一方面,通过长江大保护和十年禁渔等举措,长江水域生态环境确实在变好,但(向好)变化是长期的过程,并非一脚踩下去环境恶化就会刹车,仍会沿惯性往前走一段距离。而对于江豚来说,目前只能说是遏制了其种群快速衰退的趋势,但这种衰退尚未逆转,种群数量极度濒危的现状没有改变,保护形势依然严峻。另一方面,也要避免极端保护主义倾向,野生动物生活环境达到完全的“理想”,人就没有了发展空间。保护物种的同时还要考虑人类经济社会发展,需要在这二者之中找寻平衡,才是长久之策。

(注:图片及素材来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权请联系删除,电话:027-85721622 。)