国际首次!中国科学家“看到”冰表面原子结构

独家抢先看

原标题:国际首次!中国科学家“看到”冰表面原子结构

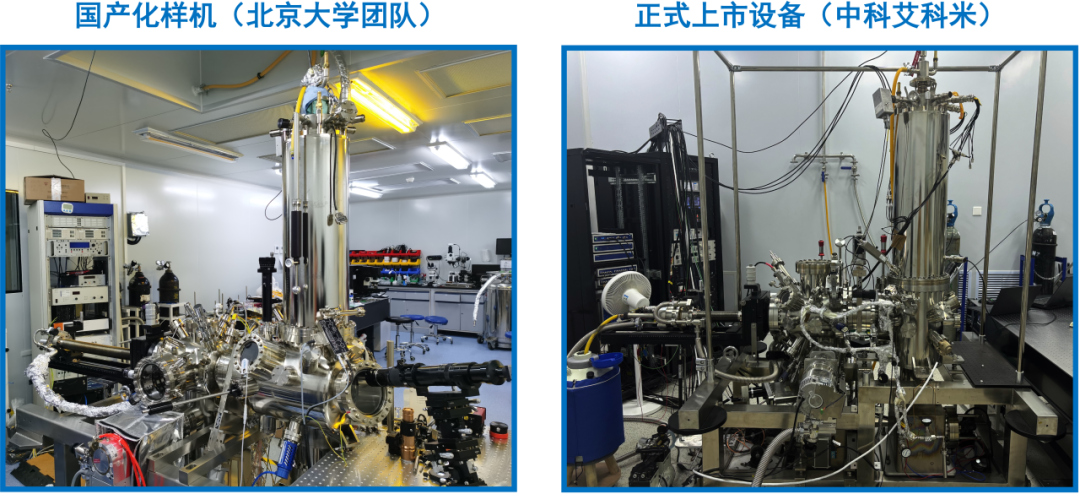

IT之家 5 月 23 日消息,北京大学物理学院、北京怀柔综合性国家科学中心轻元素量子材料交叉平台(简称轻元素平台)组成的研究团队,利用自主研发的国产 qPlus 型扫描探针显微镜,在国际上首次“看到”冰表面的原子结构,并揭示其在零下 153 摄氏度即开始融化的奥秘。该成果 22 日晚发表于国际学术期刊《自然》上。

▲ 图源北京大学物理学院官方公众号

冰表面的研究对探索生命起源和物质来源具有重要意义,但因缺乏原子尺度实验工具,科学界对冰表面结构的基本问题一直未有明确解答。

冰作为水重要的固体形态,广泛存在于自然界中,全球冰川面积约占陆地面积的十分之一,其表面常在低于其熔点(0 ℃)的温度下开始融化,这一现象称为冰的预融化。

预融化现象有利于人类了解冰面的润滑现象、云的形成与寿命、以及冰川的消融过程等现象,国际研究目前普遍认为,冰表面发生预融化的温度在零下 70 摄氏度以上。

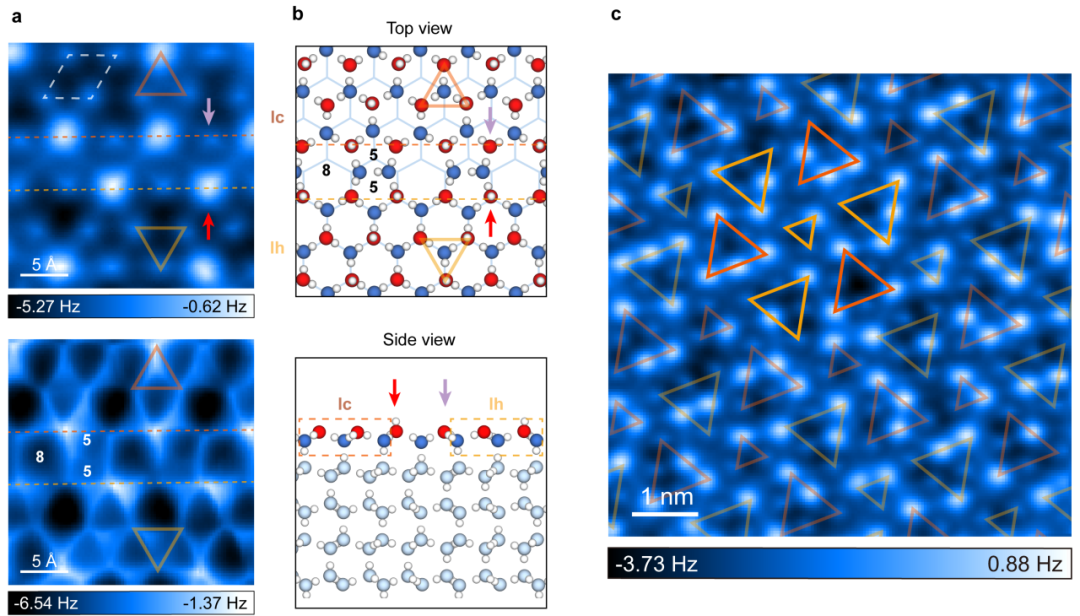

该研究发现六角冰的基面(basal plane)存在六角密堆积(Ih)和立方密堆积(Ic) 两种堆叠方式,不同于过去普遍认为的只存在 Ih 一种堆叠方式的理想冰表面。Ih 和 Ic 晶畴通过水分子五、八元环缺陷连接,在纳米尺度上实现无缝的层内堆叠。

通过精确控制冰的生长温度与气压,研究人员在冰表面发现了一种长程有序的周期性超结构,其中大小规则的 Ic 和 Ih 纳米晶畴交替排列;通过分析超结构表面的氢核分布,并结合第一性原理计算,研究人员发现这种独特的氢键网络结构能显著减少冰表面悬挂氢核之间的静电排斥能,从而使其比理想冰表面更加稳定。

这一突破性发现刷新了人们对冰表面的传统认知,结束了关于冰表面结构及氢序的长期争论。

▲ 图源北京大学物理学院官方公众号

据介绍,团队利用 qPlus 型扫描探针显微镜,开发出可分辨氢原子和化学键的成像技术,实现冰表面水分子氢键网络的精确识别和氢原子分布的精准定位。探测发现,冰表面结构同时存在六角密堆积和立方密堆积两种排列方式,且拼接堆砌形成稳定的网络结构。

轻元素平台负责人江颖教授表示:“我们通过变温实验,首次在原子尺度上‘看到’冰表面预融化的过程,发现其在零下 153 摄氏度时就开始融化,这对理解冰面的润滑现象、云的形成及冰川的消融过程等至关重要”。

(注:图片及素材来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权请联系删除,电话:027-85721622 。)